準備編ではサビキ釣りに必要なものを解説してきました。実釣編では釣り場での行動について解説していきます。

サビキ釣りの基本的な場所は漁港

サビキ釣りのチェックポイント

・基本的には漁港で釣る

・磯は初心者はNG

サビキ釣りの主な場所は港になります。ある程度水深がないとそもそも釣り自体が成立しないため、水深がある場所であることは最低条件となります。

砂浜だと釣り自体ができません(投げサビキは別)

磯で釣るという選択肢もありますが、初心者の方にはオススメしません。

足場が悪いことが多く、潮の流れも速い事も多いので初心者が釣る条件に向いていません。

スパイクブーツなど必要な装備も多くなるのである程度経験を積んでからにした方が無難です。

釣り場に行く前の準備

冷凍タイプの撒き餌を購入した場合は事前にある程度解凍しておきましょう。常温タイプであれば日持ちもするので前日などに購入しておくのがオススメです。

また振り出しタイプの竿の場合リールをつけ、ガイドに糸を通してスナップに結んだ状態にしておくと釣り場での準備が減ります。

仕掛けのつけ方

海についたら仕掛けをセットしましょう。竿は伸ばした(連結した)状態で準備しておきましょう。

仕掛けを開けたら釣り糸側のスナップと仕掛け側のスナップを連結します。スナップをつけるのは「こちらから引き抜く」と書いてある方になります。

チェック

・連結してから仕掛けを引き出す

必ず連結してから仕掛けを引き出します。連結しない状態で引き出すと仕掛けが絡まる可能性が高くなります。

最後まで引っ張りだしたら錘を後ろ側に付けます。

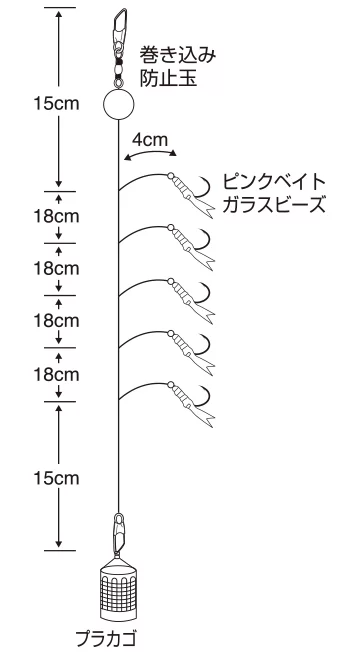

下カゴに撒き餌を入れるタイプのものはおもりの代わりに一番下につけます。上カゴの場合は仕掛けの一番上(釣り糸と連結している場所)につけます。

以上で仕掛けのセットは完了です。

撒き餌を入れる時の注意点

チューブタイプを購入した場合は特に準備するものはありません。カゴの中にそのまま入れましょう。冷凍タイプ、パックタイプのものを購入した場合は入れるためのスプーン等が必要になります。(最初からついているものもあります)

チェックポイント

・固めに詰めると海中での放出量が少

・柔らかめに詰めると放出量が大

イメージとしては固めに詰めるとエサが出にくくなり、柔らかめに詰めるとエサが出やすくなるという感じですね。

状況に合わせて調整できるようにしましょう。

実際の釣り方

釣り方

釣り方

・仕掛け投入

・竿を上下にあおりエサを撒く(2~3回繰り返す)

基本的には上記の繰り返しになります。

撒き餌をセットしたら海に仕掛けを投入します。

狙いたい深さまで落としたら竿を上下させてエサがカゴから出るようにします。その後は10秒~15秒待機し、当たりが無ければもう2~3回同じ動作を繰り返します。

チェック

・サビキ釣りは魚を寄せてくる釣り

・エサを撒く作業をケチると釣れない

サビキ釣りは「魚を探す釣り」ではなく「魚を寄せてくる釣り」なのでエサを撒く作業をケチっていると中々釣れません。

海には流れがありエサもその場にあまり残らないので、釣れるまでは切れ間なくエサを撒くことが重要です。

釣れ始めると今度はその群れを居続けさせるためにエサを撒き続ける必要があるので実は結構忙しい釣りになります笑

多く釣るためのコツ

多く釣るためのコツは以下の通りです。

釣るためのコツ

・1匹釣れるまではとにかくエサを撒き続ける

・釣れ始めたら群れが離れないようにエサを撒く

・エサが流れている様子をイメージして釣る

最初のものは先ほども少し書きましたが、サビキ釣りは魚を寄せる釣りなのでまずは魚を寄せる必要があります。

釣れ始めると魚は近辺を回遊し始めるので、その群れが他の場所に行かないように最初に近いイメージでエサを撒き続けます。

釣れてからケチってエサをあまり撒かなくなると釣果は落ちる

サビキ釣りは寄せて騙して食わせる釣りなので、釣れ始めてからでもエサをケチると途端に釣果が落ちたりします。基本的にはエサは常に海中に撒くイメージを持って釣りをした方が良い釣果を得られるでしょう。

そしてもうひとつ大事なのが「エサが流れている様子をイメージして釣る」です。

サビキ釣りは竿を煽ってエサを出し、そのエサと針を同化させて騙して食わせる釣りです。エサの位置と針の位置があっていなければいくらエサを撒いても中々釣れません。

これに関しては「上カゴ式」なのか「下カゴ式」なのか、海の流れは速いのか緩やかなのかによってエサの流れ方は変わってきます。表層で試しにやってみるとエサがどんな感じで流れていくかは確認できるかと思うので、イメージできないうちは最初に確認しておきましょう。

他の人が釣れているのに自分が釣れない原因

周りが釣れているのに自分だけが釣れない理由は主に3つです。

自分だけ釣れない理由

・針が大きい

・釣っているレンジ(深さ)が違う

・サビキの色が違う

それでは順に説明していきます。

理由① 針が大きい

チェックポイント

・針の大きさは釣果に直結

・周りが釣れている=活性は高い

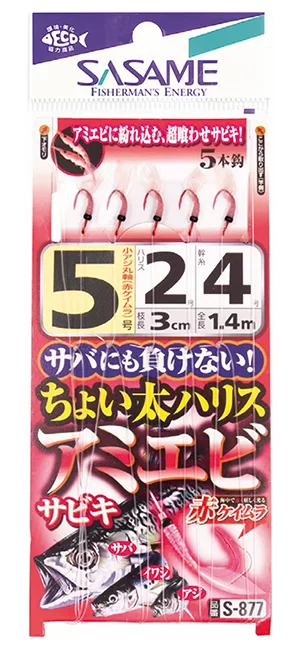

サビキで周りが釣れていて自分が釣れない時の原因のひとつは針の大きさです。

サビキ釣りは針自体をエサに似せているため、大きさに違和感があるとそれだけで食わなくなる時があります。

周りが釣れてる場合は魚自体の活性は高いといえます。その状態で釣れない場合の多くは針のサイズがあってないことがほとんどです。

1号もしくは2号下げると途端に食いだす場合があるので、釣れない時は針の号数を落としてみましょう。

理由② 釣っているレンジ(深さ)が違う

チェック

・水深が深い場合は狙うレンジ(深さ)を確認

水深が深いほど魚がいるレンジを正確に知る必要があります。

サビキ仕掛けは針が多く付いているため、魚の掛かった位置で正しいレンジで釣ることが出来ているかを確認することが出来ます。

上の針にばかり掛かるのであればもう少しレンジが上、下の針に掛かるのであればレンジがもう少し下など魚のいる位置を知れます。

中央の針に掛かるのであれば大体深さはあっているなど推測が可能です。

レンジの位置の確認は「底まで落としてリールを何回巻いたか」「水面から落として何秒で止めたか」等で判断できるので、自分だけ釣れない時は試してみましょう。

理由③ サビキの色が違う

人間の目から見たら「コマセ(撒き餌)と同じ色が一番釣れそう!」と思うのですが、実際は違うらしく他のカラーでバンバン釣れる時があります。

特に濁りが入っている時など条件がいつもと違う場合に顕著に表れます。

活性が高い時などはあまりカラーは関係なかったりしますが、ポツポツ釣れる展開の時はサビキのカラーによって釣果に差が出ることが多いです。

様々なカラーが配置されているサビキもあるので不安な方はそちらを使用するのもオススメです。他にはご当地カラーサビキ仕掛けも売っていることが多いので迷った方はそちらを買うのが間違いないと思います。

簡単なようで奥が深い釣り

サビキ釣りは基本的には初心者向きの釣りですが、上記で書いたような事を意識していくとさらに釣果は伸びるはずです。

活性が高い時には誰でも簡単に釣れる釣りである一方、渋い時には釣りの経験値がはっきり出る釣りでもあります。

ただ、他の釣りと比べると時期と場所さえ外さなければ釣れる確率は高い釣りなので、興味がある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか?